"嘀——"刺耳的警報聲在實驗室響起,工程師盯著監控屏幕上的紅色光斑皺起眉頭。這個出現在輪胎側壁的異常高溫區,正是三天前用紅外熱像儀捕捉到的隱患信號。此刻,這個價值百萬的輪胎耐久性試驗終于找到了突破口...

一、輪胎測試場上的"溫度翻譯官"

1.1 輪胎為何要"發燒"?

當橡膠與路面摩擦時,就像兩個手掌快速搓動會產生熱量。輪胎在高速運轉時,內部結構不斷形變,分子間摩擦產生的熱能若不能及時消散,就會形成危險的"熱堆積"。這種"隱形殺手"正是導致爆胎的元兇。

1.2 傳統測溫的盲區

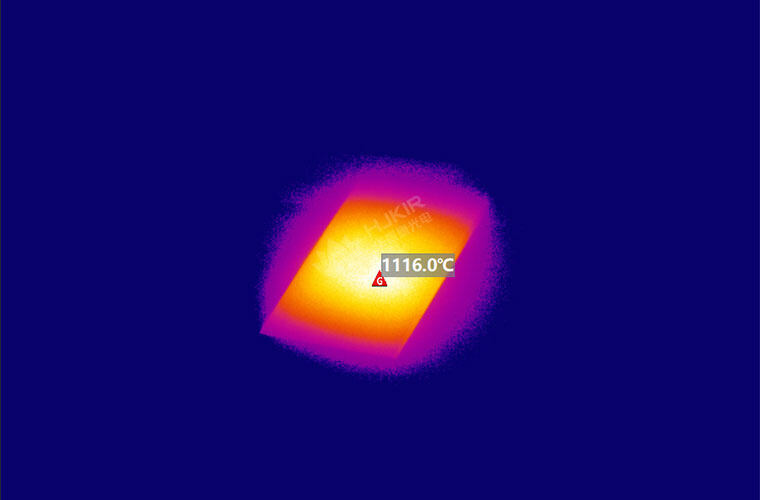

傳統的接觸式測溫就像用體溫計量咖啡——只能測表面某點溫度。而輪胎測試需要的是整鍋湯的溫度分布圖。紅外熱像儀以每秒30幀的速度,精準捕捉從-20℃到1500℃的溫度場,誤差控制在±1℃以內。

二、熱成像技術如何透視輪胎生命線

2.1 熱量分布圖里的密碼

胎面花紋溝槽的溫差能反映排水性能,胎側溫度梯度暴露簾線層隱患,胎肩高溫區預示磨損異常。這些肉眼不可見的溫度密碼,在紅外熱像儀下都成了會說話的診斷報告。

2.2 實時監控的三大殺招

- 動態熱追蹤:在300km/h時速下,仍能清晰捕捉每個旋轉周期的溫度波動

- 應力可視化:通過熱彈性效應,將機械應力轉化為溫度變化的可視圖像

- 材料體檢:不同配方的橡膠在相同工況下會呈現獨特的"熱指紋"

三、耐久性試驗場上的實戰案例

3.1 高速魔鬼測試

某國際品牌輪胎在240km/h連續測試中,紅外系統在第38小時發現胎面中部出現蝴蝶狀熱區。停機檢查發現,這正是新型胎面膠與帶束層粘合度不足的征兆。

3.2 極端環境模擬

在-40℃冷室測試中,熱像儀捕捉到胎面膠低溫硬化導致的局部過熱現象。這個發現讓研發團隊調整了增塑劑配方,使冬季胎性能提升27%。

3.3 魔鬼藏在細節里

某次常規測試中,0.5℃的細微溫差引起工程師注意。放大觀察發現,這竟是胎圈鋼絲排列存在0.1mm級偏差導致的應力集中點。這種精度相當于在足球場上發現一粒跳蚤的位置變化。

四、技術革命帶來的測試新范式

4.1 從被動檢測到主動預警

傳統測試就像等輪胎"發燒"再量體溫,現在通過建立溫度-壽命關聯模型,能提前預判5萬公里后的磨損狀態。這相當于給輪胎裝上了"健康手環"。

4.2 大數據時代的溫度經濟學

某輪胎廠引入熱成像系統后,測試周期縮短40%,每年節省2000小時工時。更關鍵的是,產品召回率從1.2%降至0.15%——這背后是千萬級的質量成本節約。

4.3 看得見的"溫度藝術"

現代輪胎研發中心里,熱成像數據墻實時跳動。工程師們像解讀心電圖般分析溫度曲線,不同配方的橡膠在屏幕上跳起"熱力芭蕾",材料科學家們則化身"溫度編舞師"。

五、技術挑戰與突破邊界

5.1 穿透迷霧的難題

高速旋轉產生的氣流擾動、橡膠表面的反光特性、復合材料的各向異性導熱...這些技術難關正被多層鍍膜鏡頭、AI去噪算法和3D熱重建技術逐一攻克。

5.2 未來已來的創新方向

石墨烯傳感器的嵌入式測溫、量子紅外探測器的毫秒級響應、結合VR技術的熱場交互分析...這些前沿科技正在改寫輪胎測試的游戲規則。

結語:溫度視覺開啟的工業新視界

紅外熱像儀就像給工程師裝上了熱感知超能力,讓無形的能量流動變成可視的決策依據。在輪胎這個看似傳統的領域,溫度視覺革命正在重塑質量標準的定義方式。當每個熱斑都能講述一個技術故事,當每度溫差都在預警潛在風險,我們突然發現:工業檢測的精度革命,原來就藏在這些跳動的熱像素里。