"這玩意兒不就是測溫槍的plus版嗎?"第一次見到紅外熱像儀的研究員小王滿臉疑惑。但當屏幕上的彩色熱譜圖開始講述小白鼠的代謝密碼時,他的眼神逐漸變得熾熱——這個看似普通的設備,正在生物實驗室掀起一場靜默的革命。

一、穿透表象的"溫度翻譯官"

1.1 從軍工黑科技到實驗臺常客

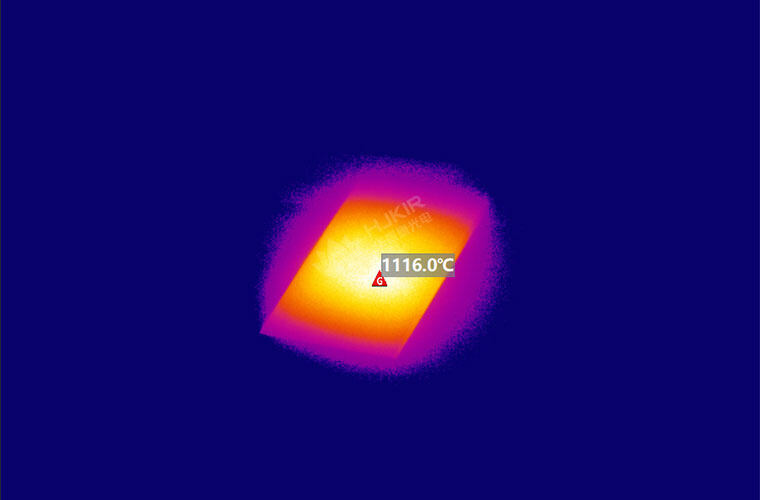

曾經專屬于軍事偵察的紅外熱成像技術,如今在生物實驗室里找到了新舞臺。其核心原理就像給所有物體安裝了"溫度字幕"——通過捕捉物體表面散發的紅外輻射(波長8-14μm),將不可見的熱信號轉化為直觀的彩色圖譜。

1.2 0.01℃的微觀洞察力

現代科研級熱像儀的溫度分辨率可達0.01℃,相當于能感知皮膚表面汗液蒸發的細微變化。這種精度讓研究者得以捕捉到:小鼠應激時耳部毛細血管的瞬間收縮、植物葉片氣孔開合的節律波動、甚至細胞培養皿中菌落代謝的實時變化。

二、生物醫學研究的"無創偵探"

2.1 發燒篩查只是開胃菜

新冠疫情中遍布機場的體溫篩查,不過是紅外技術的牛刀小試。在頂級實驗室里,研究者們正在開發更精妙的診斷方法:

- 炎癥定位儀:通過膝關節溫度變化提前3周預測類風濕性關節炎發作

- 乳腺癌預警系統:0.5℃的局部溫差即可標記可疑病灶區域

- 微循環監測網:糖尿病足患者的血流異常在出現潰瘍前6個月就顯露端倪

2.2 實驗動物的"情緒溫度計"

在藥物測試中,傳統的行為觀察法就像霧里看花。而熱像儀給出了量化新維度:

- 焦慮小鼠的鼻尖溫度會驟降2-3℃

- 鎮痛藥起效時,爪墊溫度呈現特定的回升曲線

- 社交挫敗模型動物的眼周區域會出現持續低溫區

三、跨越物種的溫度對話

3.1 昆蟲世界的熱密碼

牛津大學團隊有個驚人發現:蜜蜂舞蹈時的腹部溫度變化,竟能編碼蜜源方位信息。這解開了困擾昆蟲學家半個世紀的通訊謎題——原來除了動作頻率,溫度波動也是它們的"肢體語言"。

3.2 植物生理的"熱成像日記"

在抗旱作物篩選中,傳統方法需要破壞性取樣。而紅外技術實現了無損監測:

- 氣孔關閉前1小時,葉緣溫度異常升高0.3℃

- 受真菌侵染的葉片會出現"熱暈染"現象

- 嫁接接口的愈合進度可通過溫度梯度變化精確判斷

四、運動醫學的"熱力劇場"

4.1 肌肉運動的溫度敘事

運動員的每次發力都是場熱力學演出:

- 短跑選手股四頭肌的升溫速率反映爆發力儲備

- 網球運動員持拍手的溫度分布預示肘關節勞損風險

- 馬拉松途中跟腱溫度突變是即將發生微觀撕裂的紅色警報

4.2 康復治療的動態熱圖

理療師們發現,熱像儀比患者的疼痛描述更可靠:

- 腰椎間盤突出的代償性肌群會異常發熱

- 針灸后出現的特定溫度擴散模式預示更好療效

- 運動損傷恢復期的"溫度平衡指數"比MRI更早顯示好轉跡象

五、技術局限與突破曙光

5.1 當前的技術圍欄

盡管前景光明,但研究者們仍在突破三大瓶頸:

- 分辨率困境:小鼠耳部毛細血管成像需要50μm級精度

- 動態補償:呼吸運動造成的圖像模糊難題

- 環境干擾:實驗室空調氣流導致的0.2℃溫差波動

5.2 AI賦能的新可能

斯坦福團隊開發的DeepThermo算法,讓熱像儀的解讀能力產生質變:

- 從乳腺癌熱圖中識別出12種特征性溫度分布模式

- 預測靈長類動物應激反應的準確率達89%

- 通過植物幼苗的熱特征逆向推導基因表達譜

六、未來實驗室的"溫度敘事"

當我們將熱像儀與微流控芯片結合,正在誕生前所未有的研究范式:

- 單細胞培養的熱震蕩響應實時追蹤

- 器官芯片的代謝活動動態可視化

- 神經突觸傳遞伴隨的納米級溫度波動捕捉

某生物科技公司的創新案例頗具啟示:他們用熱像儀監測轉基因蠶蛹的發育過程,通過特定的溫度波動曲線篩選出高產量蛛絲蛋白的個體,將篩選效率提升了7倍。

結語:溫度密碼的無限可能

站在實驗室的柔光下,紅外熱像儀的鏡頭正在重寫生物研究的語法。它不僅是測量工具,更是解碼生命熱力學的語言翻譯器。當我們將溫度數據與基因組學、蛋白質組學信息疊加時,一個立體的生命觀測維度正在顯現。或許不久的將來,體檢報告上會出現你的"生命熱力譜",用37℃的語言講述著專屬的健康故事。