"明明看到墻面發霉,撬開瓷磚卻找不到水源""頂樓天花板滲水,但敲遍整個屋頂都發現不了裂縫"——這些場景是否似曾相識?傳統防水檢測就像在玩"打地鼠"游戲,維修人員往往要經歷破拆-試錯-再破拆的惡性循環。據統計,60%的防水維修費用都消耗在尋找漏水點的過程中。而紅外熱像儀的出現,正在徹底改寫這場貓鼠游戲的規則。

透視建筑物的"體溫計":紅外熱像儀工作原理大揭秘

熱傳導的"告密者效應"

每平方米墻面每小時的熱傳導差異可達0.5℃-3℃,當水分侵入建筑結構時,就像在毛衣里塞了塊濕毛巾——含水區域的導熱系數會驟增300%。這種溫差變化雖然肉眼不可見,但在紅外鏡頭下卻如同白紙黑字般清晰。

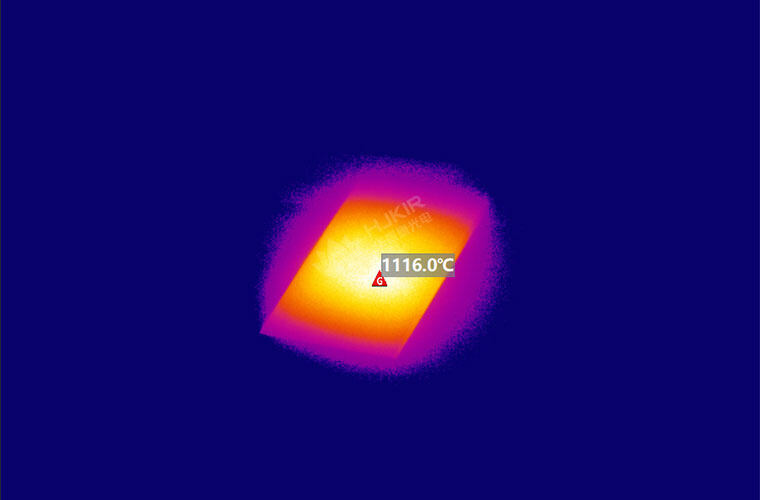

會"說話"的溫度圖譜

現代紅外熱像儀的測溫精度可達±0.3℃,配合256×192的高清分辨率,能繪制出毫米級精度的熱力分布圖。滲水區域在熱像圖中會呈現獨特的"冷斑"或"熱島"效應,就像CT掃描顯示的病灶區域。

六大實戰場景:防水檢測的精準打擊

屋頂滲漏:給建筑做"頭皮檢測"

傳統方法需要掀開整個防水層,而紅外檢測只需15分鐘掃描就能定位滲漏點。某商業中心案例顯示,采用紅外檢測后維修成本降低72%,工期縮短85%。

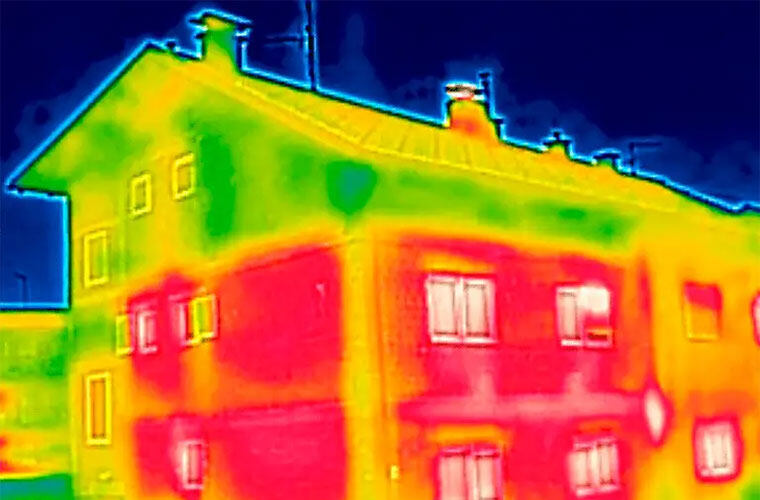

外墻滲水:破解"流淚建筑"之謎

利用日照溫差形成的熱梯度,紅外檢測可穿透30cm厚混凝土識別空鼓滲水區。上海某高層住宅應用該技術后,精準定位率達93%,避免了大面積外墻翻新。

地下工程:黑暗中的"熱追蹤"

在地下停車場檢測中,紅外熱像儀能透過裝飾層發現結構接縫處的毛細滲漏。北京某地鐵站通過夜間掃描,發現3處肉眼不可見的滲水通道。

管道暗漏:讓"地下河"現形

給排水管道的0.1mm裂縫就會導致每月數噸的水量損失。使用紅外熱像儀配合壓力測試,可快速定位管道泄漏點,檢測效率較傳統方法提升20倍。

裝修隱蔽工程:給防水層做"體檢"

某精裝房項目在閉水試驗階段,通過紅外掃描發現5處未達標的防水涂層,及時整改避免后期索賠糾紛。

歷史建筑保護:非接觸式"診脈"

在故宮修繕工程中,紅外技術成功識別出太和殿屋頂的17處隱性滲漏點,實現最小干預的精準修復。

傳統檢測方法的"三大痛點"

破壞性檢測如同"開盲盒"

常規打孔取樣法不僅效率低下,還可能造成二次損害。就像為找一根刺而切開整個手掌。

濕度檢測的"馬后炮"效應

當濕度計報警時,往往水分已擴散數平方米。這就像等聞到煙味才找火源,損失已然造成。

人工經驗的"賭局"

依賴老師傅"聽聲辨位"的準確率不足40%,而新手誤判率更高達70%。

紅外技術的"五維優勢"

毫發無損的"透視眼"

檢測過程無需任何破壞,保留建筑完整性的同時完成診斷。

實時動態監測

可連續拍攝熱像視頻,捕捉溫度場的動態變化,就像給建筑做動態心電圖。

量化數據支撐

每個可疑點都有溫度數據佐證,告別"憑感覺"判斷的模糊地帶。

全天候作戰能力

不受光線條件限制,夜間檢測反而能排除日光干擾,提高檢測精度。

三維定位技術

配合激光測距模塊,可精確定位滲漏點深度,誤差不超過±2cm。

選購設備的"三要三不要"

要溫度靈敏度,不要盲目追像素

選擇熱靈敏度≤0.05℃的機型,這比單純追求高像素更重要。就像夜視儀,關鍵是要能看清微光環境。

要智能分析軟件,不要裸機運行

配套軟件應具備溫差報警、歷史對比、3D建模等功能。某工程公司使用智能分析模塊后,工作效率提升300%。

要防水防塵設計,不要實驗室機型

選擇IP54及以上防護等級的設備,畢竟檢測現場可能是暴雨中的屋頂或粉塵彌漫的地下室。

結語:給建筑裝上"健康監測儀"

當滲水檢測從"盲人摸象"進化到"精準制導",我們不僅節省了巨額維修成本,更保護了建筑結構的長期健康。下次面對惱人的滲水問題時,不妨讓紅外熱像儀做你的"第三只眼"——畢竟,看得見的隱患并不可怕,可怕的是那些潛伏在結構深處的"定時炸彈"。選擇科技賦能,讓每個防水維修決策都建立在數據化的堅實基礎上,這或許就是智能建造時代給我們最好的禮物。