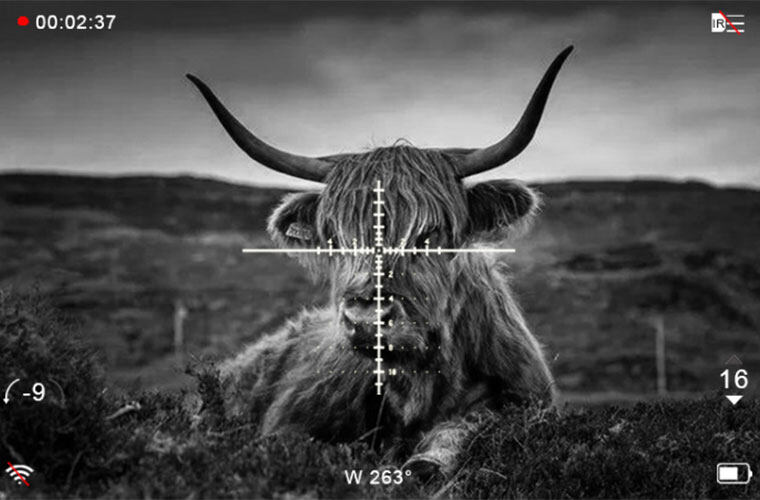

凌晨三點的森林里,護林員老張正屏息凝神盯著手中那個泛著幽幽綠光的設備。"東南方向800米,體溫38.6℃的大型哺乳動物..."他對著對講機低聲報告。這不是科幻電影場景,而是現代熱成像夜視儀創造的現實奇跡。這個能"看見溫度"的黑科技,正在重新定義人類對黑夜的認知邊界。

一、溫度之眼的運作奧秘:熱量如何變成圖像

想象你的手機攝像頭突然獲得超能力——不再捕捉可見光,而是專門記錄萬物散發的熱量。這就是熱成像技術的核心邏輯。所有溫度高于絕對零度(-273.15℃)的物體都會輻射紅外線,就像隱形的光暈包裹著每個生命體。

現代熱成像儀的核心是微測輻射熱計陣列,這個由數萬甚至數百萬個像素組成的精密傳感器,能精準捕捉0.01℃的溫差。就像給黑夜中的世界涂上不同顏色的熒光劑:人體呈現明亮的橙紅色,剛熄火的汽車引擎是漸變黃色,而冰冷的巖石則化作深藍背景。

1.1 熱譜圖的解碼藝術

技術員小王調試設備時有個有趣發現:晨跑者與流浪狗在屏幕上都是紅色斑塊,但前者呈現規則橢圓,后者則是跳躍的不規則圖形。這說明熱成像不僅記錄溫度,更通過智能算法將熱輻射轉化為可識別的形態特征。

二、探測距離的極限博弈:從客廳到戰場

市售民用熱成像儀的探測距離通常標注為"識別距離300-1500米",這個看似寬泛的區間背后,是多重變量的復雜博弈。就像霧天開車,能見度不僅取決于車燈亮度,還要考慮霧氣濃度、路面反光等因素。

2.1 分辨率決定識別精度

某品牌160x120分辨率的入門機型,在200米外只能顯示模糊光斑;而升級到640x512分辨率后,同距離可以清晰辨別人體姿態。這就像從480P切換到4K畫質,細節呈現的飛躍直接提升有效探測距離。

2.2 溫差的戲劇性影響

2021年北極科考隊記錄到驚人數據:零下40℃環境中,體溫36℃的科考隊員在2000米外就被熱成像捕捉到。而在夏季沙漠,環境溫度38℃時,同等距離的探測成功率驟降至30%。這說明目標與環境溫差越大,熱成像的"視力"越敏銳。

三、實戰檢驗:不同場景下的探測神話

安防場景的實測數據顯示:手持式熱成像儀對站立人體的有效識別距離約1200米,但對潛伏在灌木叢中的目標,這個距離會縮短至600米。植被就像天然的溫度濾鏡,將人體熱量分散成碎片化的信號。

3.1 水上追蹤的獨特優勢

海事救援隊發現,熱成像在開闊水域的探測距離是陸地的1.5倍。水的比熱容特性讓漂浮物與水體形成鮮明溫差,落水者的熱信號在800米外就能被清晰鎖定,這為黃金救援爭取了寶貴時間。

3.2 城市迷局中的溫度追蹤

建筑工程師使用熱成像儀檢測墻體空鼓時,意外發現另一個用途:通過追蹤不同樓層的熱源分布,可以判斷建筑內的人員流動情況。這種非侵入式的探測方式,在反恐行動中創造了300米外識別室內聚集熱源的記錄。

四、未來已來:重新定義黑夜邊界

隨著石墨烯傳感器的商用化,熱成像儀正在向微型化、智能化發展。某醫療科技公司研發的植入式熱成像芯片,可實現皮下5厘米深度的血管實時成像,將生命探測的精度推向新維度。

當我們凝視熱成像屏幕上躍動的光斑時,看到的不僅是溫度分布的圖譜,更是人類突破感知邊界的智慧結晶。從野生動物保護到消防救援,從工業檢測到軍事偵察,這雙"溫度之眼"正在各個領域持續拓展著人類的認知疆域。

下次當你仰望星空,不妨想象:或許在不遠的未來,搭載熱成像的太空望遠鏡能捕捉到系外行星的生命熱源,到那時,"能看多遠"將不再是技術問題,而是人類探索勇氣的量尺。