在山西某露天煤礦的檢修車間里,王師傅正用沾滿油污的手擦拭額頭的汗水。他面前的巨型破碎機像頭喘息的鋼鐵巨獸,齒輪咬合處傳來不規律的異響。"這已經是本月第三次故障停擺了",他無奈地搖頭,"要是能提前看出哪里要出問題就好了..."

這種場景每天都在全球各地的礦山上演。傳統維護就像用體溫計給大象量體溫——既低效又片面。而紅外熱像儀,這個原本應用于軍事領域的技術,正在為采礦設備維護帶來革命性變革。

透視礦機"健康密碼"的熱成像原理

溫度是設備的"第二語言"

每臺運轉中的采礦設備都在用溫度"說話"。當軸承開始磨損,溫度會比正常狀態升高5-8℃;電氣接頭松動時,接觸電阻增大導致的溫升可達20℃以上。這些細微變化就像設備發出的摩爾斯電碼,而紅外熱像儀就是最專業的"譯碼員"。

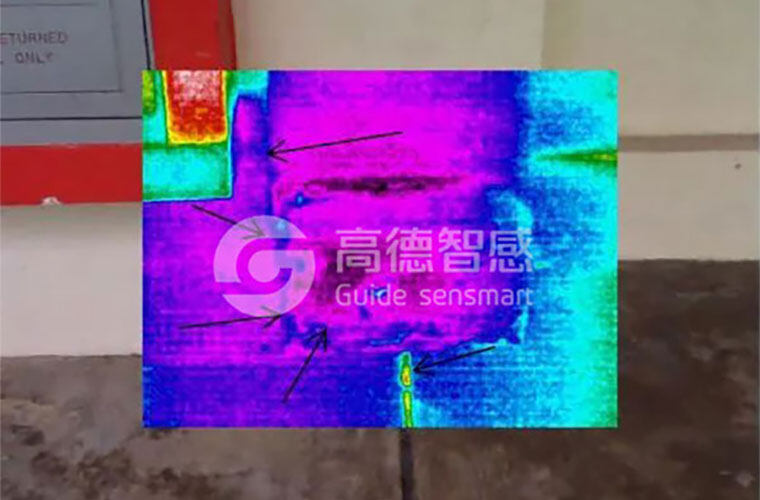

從不可見到可見的光譜魔法

紅外熱像儀通過檢測物體發出的7.5-13微米波長電磁波,將肉眼不可見的溫度分布轉化為彩色熱圖。就像給設備做CT掃描,不僅能顯示"體表溫度",還能通過熱傳導規律推測內部狀態。加拿大Syncrude油砂礦的案例顯示,這種技術可使設備故障預判準確率提升至92%。

五大實戰場景:讓隱患無處遁形

1. 發動機系統的"體溫監測"

礦用卡車發動機運行時,渦輪增壓器表面溫度通常維持在180-220℃。當熱像儀捕捉到局部區域出現300℃以上的高溫斑塊,往往預示著潤滑油路堵塞或缸套磨損。智利Escondida銅礦通過該技術將發動機大修周期延長了40%。

2. 電氣系統的"溫度體檢"

高壓開關柜的接頭溫度在滿載時應不超過65℃。澳大利亞必和必拓的監測數據顯示,利用紅外熱像儀提前發現10處溫度異常的電纜接頭,避免了可能造成300萬美元損失的變電站火災。

3. 傳送帶系統的"關節炎預警"

傳送滾筒軸承的正常工作溫度范圍是50-70℃。南非De Beers鉆石礦的熱成像巡檢發現,某個滾筒的軸端溫度達到98℃,及時更換后避免了可能持續36小時的生產中斷。

4. 液壓系統的"血液循環診斷"

液壓泵的進出口油溫差通常應小于15℃。當熱像儀顯示某臺液壓破碎錘的油路溫差達到27℃,工程團隊立即停機檢查,發現濾芯堵塞導致70%的油路截面積喪失。

5. 電氣室里的"溫度偵察兵"

在密閉的礦山配電室,熱像儀可以穿透設備柜門檢測內部元件溫度。秘魯Cerro Verde銅礦的維護主管說:"它就像派駐在每個斷路器里的溫度偵察兵,讓我們在故障萌芽階段就能精準打擊。"

數據會說話:經濟效益量化分析

維護成本的三級跳式下降

美國礦業協會統計顯示,采用紅外熱像儀的企業:

- 計劃外停機減少55%

- 備件庫存降低30%

- 設備壽命延長25%

安全效益的隱形護盾

南非某金礦的熱成像系統曾在3個月內預警17次電氣火災風險。礦工們形象地說:"這些彩色熱圖就像給危險區域畫上了火焰紋身,讓我們提前避開死神鐮刀。"

技術升級:當熱成像遇上人工智能

從"看溫度"到"懂溫度"的進化

新一代智能熱像儀集成了深度學習算法,不僅能捕捉溫度異常,還能自動分析故障模式。比如識別出圓錐破碎機傳動軸的溫度梯度特征,結合歷史數據預測剩余使用壽命。

三維熱模型的降維打擊

將熱成像數據與三維掃描結合,生成設備的"溫度全息圖"。加拿大Teck Resources公司利用該技術,僅用2小時就定位到深藏在地下300米的輸送帶驅動裝置過熱點。

實操指南:礦山熱成像的五個正確姿勢

1. 黃金距離法則

檢測不同設備時要保持合適的距離:電氣柜0.5-2米,發動機艙3-5米,大型傳送裝置10-15米。就像用單反相機拍照,合適的焦距才能獲得清晰熱圖。

2. 環境因素的"溫度濾鏡"

要計算環境溫度、風速、設備表面輻射率的影響。檢測露天礦車時,陽光直射造成的誤差可能高達15℃,這需要像攝影師調整白平衡那樣校準測量參數。

3. 建立設備的"溫度身份證"

每臺關鍵設備都應有基準熱像檔案。巴西Vale鐵礦的做法是:在新設備驗收時建立基準溫度分布圖,后續檢測數據與之進行數字化比對。

結語:溫度是設備最誠實的語言

回到山西那個煤礦,王師傅現在每天開工前都要用熱像儀給設備做"體溫檢查"。他說:"以前是設備玩'躲貓貓',現在輪到我們掌握主動權了。"在這個每分鐘產值數萬元的行業,紅外熱像儀不僅是技術工具,更是打開高效維護之門的金鑰匙。當礦山的鋼鐵巨獸們開始用溫度訴說它們的健康故事,你準備好做個合格的傾聽者了嗎?